Fate attenzione, è cibo pericoloso, poco igienico, dannoso per la salute!

Lo dicevano in America della cucina italiana, quando gli emigrati eravamo noi. Lo dicono ora del kebab, il piatto turco di cui in Europa si consumano circa 500 tonnellate l’anno e che è periodicamente oggetto di allarmi.

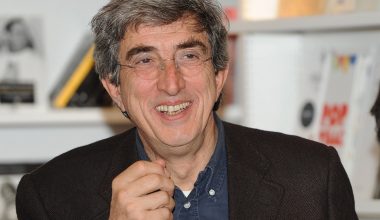

Il cibo degli immigrati genera spesso diffidenza e paure. Al tema complesso del rapporto fra alimentazione, identità e integrazione, il professor Alberto Grandi dedica il suo ultimo libro. Qui riassume la questione in esclusiva per Aboca Life Magazine.

Il cibo nuovo genera quasi sempre diffidenze e paure. Tali timori si moltiplicano quando questo cibo fa parte della cultura alimentare degli immigrati. Il caso più eclatante di paure generate dalla cucina degli immigrati è proprio quello della cucina italiana; perché se oggi la cucina italiana è considerata nel mondo una delle più buone e i ristoranti italiani godono generalmente di una reputazione molto alta, nel passato quello che mangiavano gli italiani era considerato quasi veleno per tutti gli altri; in particolare nei paesi d’emigrazione, come la Francia, il Brasile e, appunto, gli Stati Uniti.

Soprattutto in America, gli italiani erano visti come una vera e propria razza, ovviamente inferiore, le cui tare come la bassa statura, o la scarsa intelligenza, e la tendenza a delinquere erano in parte dovute a una dieta carente e ad abitudini alimentari poco igieniche. L’opinione comune era che gli italiani non mangiassero cose fondamentali per la crescita e lo sviluppo, come carne e proteine, e soprattutto che facessero sempre accozzaglie di formaggio e pomodoro, rendendo i cibi indigesti e pericolosi per la salute. Perciò quello che si serviva nei ristoranti italiani era assolutamente da evitare per tutti coloro che italiani non erano; era pericoloso, poco igienico, difficile da digerire e di sicuro dannoso per il corpo umano.

La considerazione nei confronti di ciò che mangiavano gli italiani era diretta conseguenza della considerazione nei confronti degli italiani in senso generale. Fu solo con la Grande Guerra che quella nazione inaffidabile e arretrata, che riempiva il mondo di diseredati e mascalzoni, si trasformò nell’eroico baluardo della democrazia contro gli autoritarismi degli imperi centrali. Di conseguenza, venne meno anche l’ostracismo verso ciò che mangiavano gli italiani. Un ulteriore punto di svolta è stata la crisi del 1929 e la Grande Depressione degli anni ‘30, quando sempre più americani medio-borghesi hanno iniziato a frequentare i ristoranti italiani, che erano molto più economici degli altri.

Se ci si pensa bene, lo stesso meccanismo si è svolto sotto ai nostri occhi per quanto riguarda il kebab in Europa. Come si sa, in Turchia il kebab si mangia da secoli servito su un piatto, in cui viene disposto come un cumulo di fette di carne accompagnate da riso e verdure. È sconosciuto invece il momento in cui alcuni immigrati turchi ebbero l’intuizione di diffonderlo in Europa declinandolo sotto forma di panini o piadine rigonfi di brandelli di carne, verdure e altri possibili contorni.

Ogni giorno gli europei mangiano circa 500 tonnellate di kebab; i maggiori consumatori sono i tedeschi, che esprimono l’80% circa della domanda complessiva. La Germania è anche la prima produttrice al mondo di questa specialità mediorientale. Ma nonostante questo indiscutibile successo, che coinvolge anche l’Italia, che oggi è il terzo mercato in Europa, le paure e le fobie si sono diffuse e risultano difficili da estirpare. Esattamente come la cucina degli italiani in America, anche il kebab sconta la diffidenza di molti europei nei confronti di coloro che normalmente se ne cibano non solo per tradizione, ma anche per evidenti limitazioni religiose, quindi gli immigrati di religione musulmana e in particolare i nordafricani.

Il paradosso è che il kebab non faceva assolutamente parte della tradizione alimentare del Maghreb, ma lo è diventato solo dopo le prime ondate migratorie da questa regione all’Europa. Qui marocchini, algerini, tunisini, libici e egiziani hanno trovato nel kebab la soluzione semplice ed economica all’esigenza di sfamarsi senza trasgredire i precetti alimentari della loro religione.

Questa rapida diffusione oltre alla forte identificazione con gli immigrati nordafricani, provocò lo stesso effetto creato a suo tempo dalla cucina italiana in America. I problemi di integrazione e la separazione tra le comunità crearono un clima generalmente negativo nei confronti di questi gruppi e di conseguenza anche nei confronti del loro cibo principale che nel frattempo stava diventando proprio il kebab.

A partire dagli anni ’90 del XX secolo divennero quasi rituali le campagne anti-kebab per scoraggiarne il consumo da parte degli europei, i quali, come abbiamo visto, si stavano invece appassionando a questo cibo, in particolare il pubblico giovane, che lo trovava gustoso, comodo ed economico. Al ritmo di un allarme ogni due anni circa, vengono di volta in volta diffuse notizie false sul contenuto del kebab o vengono generalizzate all’intera categoria alimentare gli abusi riscontrati in un singolo esercizio; meccanismo, quest’ultimo, che si applica solo al cibo degli immigrati, dimostrandone ancora di più l’evidente strumentalità.

Si va dall’accusa di una generica scarsa igiene, fino a quella più grave e del tutto insensata di contenere carne di topo. I social network si incaricano di amplificare e rendere virale la falsa notizia. A quel punto non è nemmeno utile cercare di dimostrare l’infondatezza dell’accusa, anzi l’assoluta insensatezza, visto che macellare un topo è molto più complicato e costoso che macellare qualsiasi altro animale. C’è anche chi ipotizza che queste accuse ricompaiano con una certa puntualità nella stagione turistica, quando la vita conviviale e l’aumento del tempo libero portano le persone a mangiare più spesso all’aperto e quindi a consumare con maggiore frequenza un tipico street food come il kebab.

In ogni caso, queste ripetute campagne denigratorie se non hanno la capacità di impedire la diffusione del kebab, hanno senz’altro quella di dividere i consumatori tra coloro che non hanno problemi ad acquistarlo e coloro che lo percepiscono come un inutile rischio. Lo scopo ultimo, infatti, è quello di ostacolare l’integrazione culturale e anche economica, nel nome di una presunta purezza e superiorità culturale e culinaria (soprattutto in Italia) oppure di una maggiore sicurezza alimentare. Non è un caso che queste campagne vedano sempre in prima linea movimenti politici sovranisti che percepiscono questi locali come piccoli attentati all’identità culturale delle nostre città e comunque luoghi strutturalmente pericolosi e nei quali si annida la malavita.

La forza del mercato e quella dei gusti alimentari in continua evoluzione portano a superare le paure generate da posizioni ideologiche prive di senso. Il kebab ormai fa parte del panorama gastronomico di tutto l’Occidente e dal punto di vista economico è oggi un pezzo importante dell’industria alimentare europea, tedesca in particolare.

Il nuovo libro di Alberto Grandi (Mantova, 1967) è appena uscito e si intitola Storia delle nostre paure alimentari.

Grandi è professore associato all’Università di Parma dove insegna Storia delle imprese e Storia dell’integrazione europea. È stato inoltre docente di Storia economica e Storia dell’alimentazione. È autore di una quarantina di saggi e monografie pubblicati in Italia e all’estero.

Aboca edizioni ha pubblicato L’incredibile storia della neve e della sua scomparsa. Dalle civiltà mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all’emergenza climatica e Storia delle nostre paure alimentari.

Il suo precedente Denominazione di origine inventata. Le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani, uscito nel 2018, è diventato un podcast di grandissimo successo.